七ヶ宿街道は奥州街道の福島県の桑折(こおり)宿から西へ分岐する羽州(うしゅう)街道の最初の部分、山形県の上ノ山宿までを指す。

仙台藩領内に設置された上戸沢宿、下戸沢宿、渡瀬宿、関宿、滑津宿、峠田宿、湯原宿の七つの宿場町があったことから『七ヶ宿街道』と呼ばれるようになった。

13大名が参勤交代に利用した街道である。

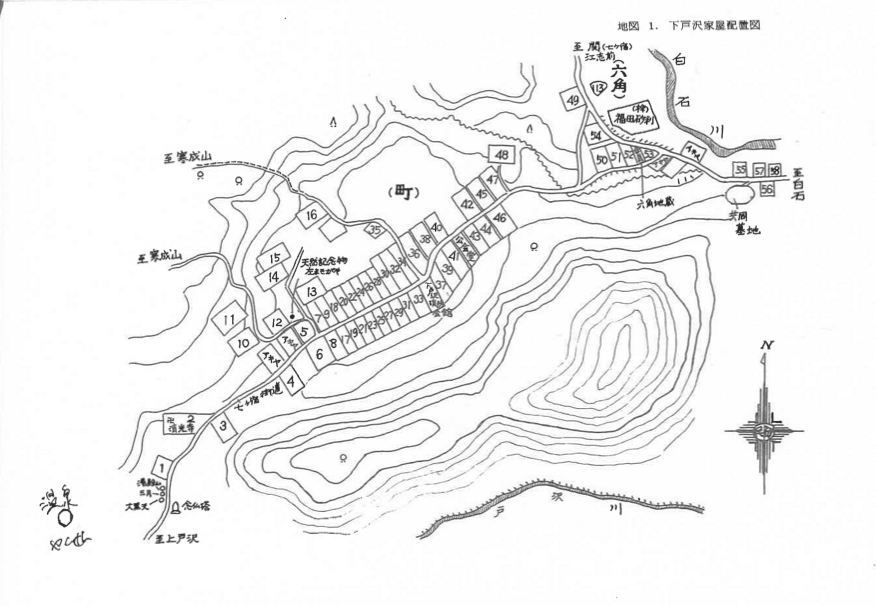

【下戸沢家屋配置図】 下戸沢は江戸時代までは宿場として栄えていたが、明治になり参勤交代がなくなると、本業は炭焼きに変わっていった。その後、養蚕が盛んになり、夏は養蚕、冬は炭焼きという家が多くなった。

下戸沢は江戸時代までは宿場として栄えていたが、明治になり参勤交代がなくなると、本業は炭焼きに変わっていった。その後、養蚕が盛んになり、夏は養蚕、冬は炭焼きという家が多くなった。

【薬の泉】

下戸沢には「やくせん」という温泉旅館がある。

江戸時代より湧く温泉で、泉質は、日本でも数少ない「含石膏芒硝泉(がんせっこうぼうしょうせん)」。

飲用にも適し、効能は、糖尿病やアトピーなどに良い、体に優しい温泉だそうだ。思い立って、秋のある日この温泉に二泊した。

天気が良かったので、下戸沢の街道を歩いてみた。

【湯殿山】

温泉を出てすぐのところに、湯殿山の大きな石碑があった。このあたりの地域の人たちも、昔から山形の出羽三山に参拝に行って、その信仰の証として建てられたものだろう。

【念仏塔】

その道の反対側には念仏塔があった。くわしい史実は分からないが、この地区は天明3年の大飢饉、昭和21年の赤痢流行などで、多くの人が亡くなったことに関係しているかもしれない。

【清光寺】

少し歩くと清光寺がある。

刈田三十三観音霊場第31番札所で、この地区の家を檀家としているのだろう。

【町並み1~3】

下戸沢宿には、本陣1軒、脇本陣1軒が設けられ、30~40軒程の足軽が配置され、3町35間程の規模があったそうで、宿場の中央は枡形で大きく鍵型になっている。

残された茅葺屋根の建物はほとんどないが、七ヶ宿街道の雰囲気が感じられる。

地図の24番の家の石塀には「相模屋」と屋号が書いてあった。

南の端から北の端までは歩いて30分ほど、人が住んでいる感じの家はほんの少しだ。耕地が狭いので生業で農業の家はないだろう。よく分からない。

【榧(かや)の木】 (宮城県HPより https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/bunkazai/11hidari.html)

(宮城県HPより https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/bunkazai/11hidari.html)

北の端まで行って、帰る途中に「小原のヒダリマキガヤ」がある。

昭和17年10月14日に国指定の天然記念物となっている。

普通の榧より実が大きいそうだ。木の根元を探して、三個見つけた。

昔は子供たちのおやつになったのだろう。

童謡「かやの木山」作詞:北原白秋、作曲:山田耕筰

YouTube 歌:鮫島由美子

かやの木山(きやま)の

かやの実は

いつかこぼれて

ひろわれて

山家(やまが)のお婆(ば)さは

いろり端(ばた)

粗朶(そだ)たき 柴たき

燈(あかり)つけ

かやの実 かやの実

それ 爆(は)ぜた

今夜も雨だろ

もう寝よよ

お猿が啼(な)くだで

早よお眠(ね)よ