山の手の高台の下町への谷に向く坂道がある。

坂道の途中に八幡宮の境内と向かい合って名物のどじょう店がある。

老彫金士は毎晩どじょう汁をねだりに来る。

ある夜も、風の吹く晩であった。

夜番の拍子木が過ぎ、店の者は表戸を卸して湯に出かけた。

そのあとを見済ましでもしたかのように、老人は、そっと潜り戸を開けて入ってきた。

老人は娘のいる窓に向かって座った。

老人は長々と彫金の仕事の苦労や娘の母親であるおかみさんとのことなどをかき口説いた後に、アラブ民族が落日に対して拝するように心もち顔を天井に向け、狛犬のように蹲(うずくま)り、哀訴の声を呪文のように唱えた。

“あなたもおかみさんの娘ですなら、今夜も、あの細い小魚を五六ぴき恵んで頂きたい。死ぬにしてもこんな霜枯れた夜は嫌です、今夜、一夜は、あの小魚のいのちをぽちりぽちりわしの骨の髄に噛みこんで生き伸びたい … … ”

今年は雪が多くて、寒さが体にしみこみます。そこで、岡本かの子の小説「家霊」を思い出しましました。

この店のどじょう汁はよっぽど体が温まって精の付くものなのでしょう。

“このどじょう店には古い暖簾が懸けてあり、暖簾にはお家流の文字で「いのち」と染め出してある。”

この「お家流」とは江戸幕府の公式書体となったもので、寺子屋では主に御家流が習われました。

公家、武家、庶民を含めた広範囲に広まったものです。

明治政府は、漢字主体の唐様を推奨しました。

ですから、このどじょう店は昔の雰囲気を持っている店ということになります。

岡本かの子の書は不思議な魅力を持っています。

岡本かの子はインテリの乳母(養育母兼家庭教師)の教育の影響で、書には早熟でした。

小学校に入学する前からお家流の手ほどきを受け、小学時代には書について明瞭な価値判断を持っていたようです。

結婚後の環境も書をするうえで恵まれていました。

夫・岡本一平の父、岡本可亭は書家で、北大路魯山人を内弟子にしたほどの人でした。

有名なものに、「上から読んでも山本山、下から読んでも山本山」のあの字。

その可亭は、息子に嫁いできたかの子の書を見て、「あんたは習わなくてよい。この中から好きなものを見て自分の好きなように書きなさい」と言って中国の名筆の書帖を与え書きたいように書かせたとのことです。

私は岡本かの子の書の作品の原本はもちろんのこと大きな写真版も見たことはありません。本に載っている写真を見ただけです。

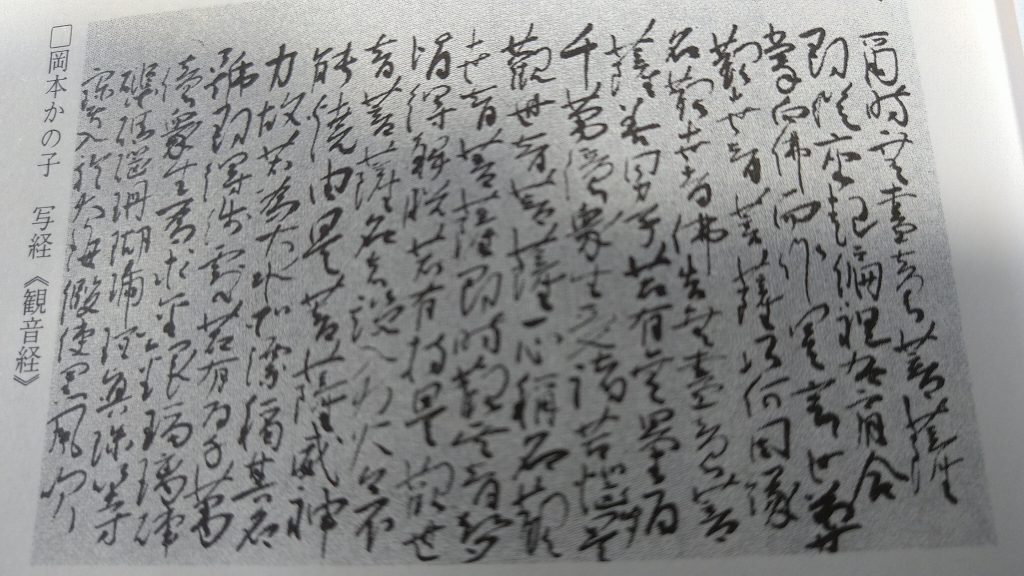

次の写真は、昭和十二年酷寒の二月にかの子が三晩徹夜で写経したと言われる「観音経」です。

彼女の没後、複製されて香典返しとして有縁者に配られたものだそうです。 一行目は「爾時無尽意菩薩」と書いてあります。

一行目は「爾時無尽意菩薩」と書いてあります。

普通は写経というと楷書で厳格に書き、一字一字が端正な形をしているものです。

しかしこの書は、厳粛さを一切感じません。

かの子は写経という決まりきったイメージを軽々と飛び越えています

揺らぐように書き継がれています。いつまでも続くように … 、

かの子の内面の情熱が沸き出ているようです。

岡本かの子のことを紹介するのはまたの機会とします。

お気に入りの写真だったかもしれません。

(和)